REDSニュース|「君はなにになりたいの?」「そのためには何をすればいいの?」。自身の生き方を投影した「MAWATARI KAZUAKI SOCCER ACADEMY」|レッズプレス!!

top

夕闇迫る午後5時前、横浜市都筑区にあるフットサルクラブ横浜に元気な声が響き渡った。

「おっしゃ!オレ、一番乗り!」

自分の背と同じほどのリュックを背負い駆け込む子どもたちへ「こんにちは」とかえしたのが馬渡和彰。

いま馬渡は新たな試みに取り組んでいる。

〜現役プロサッカー選手による本気のサッカーアカデミー〜と銘打たれた「MAWATARI KAZUAKI SOCCER ACADEMY」。昨年11月に開校したばかりのアカデミーで馬渡は2人のコーチとともに指導にあたっている。

取材当日、体験を含め9人の子供たちが練習参加。

小学生を対象にしたアカデミーとはいえ、内容は濃い。

ウォーミングアップはランニングに始まり、股間節や体幹を養うストレッチのメニュー。そして上半身・下半身の連動を意識させる動きを繰り返すなど本格的だ。

この日、クリスマス近くとあって「今日はエンジョイ系のメニュー」と馬渡が話すようにコーチ対子供たちのしっぽ取りゲーム、サッカーバレー、サッカーゴルフといったゲーム性の高いメニューのほか、12月のテーマとしている「インサイドキック」を主眼にしたシュート練習、ミニゲーム、PK戦と2時間弱のトレーニングは終わった。

気温4℃。底冷えの寒さにもかかわらず、練習場に入ってからずっと歓声が止まらず、子どもたちは嬉々として取り組んでいる様子。それを示すように無料体験会を含め、現在まで20回ほど行っているが、皆勤賞の子どもたちもいる。またコーチを務める馬渡の出席率100%とこのアカデミーへの熱が感じられる。

2022年、最後のスクールとなったこの日。

練習後、9人の生徒を集めた馬渡は子どもたちにある課題を与えた……。

※

「MAWATARI KAZUAKI SOCCER ACADEMY」設立のキッカケは、自身の子どもが通うサッカーチームを観戦したことにある。

プロサッカー選手を引退後の自分を模索するなか、馬渡は「特別、指導者に興味はなかったですが、子どもたちが一生懸命にプレーして、試合に勝ったり、ゴールして喜んだり、負けて悔しいとか、そうした感情を共有できる環境は少し興味あるなと思いました。それが自分の作ったチーム、愛情をこめて指導した子どもたちだったらどんな気持ちになるんだろう、そう考えたとき、やりたいことのひとつになりました」。

とはいえ、現役選手がシーズン中、チームを運営することは難しいことだが、サッカースクール、サッカー教室という形態ならできる。

また選手本人が来ない看板だけのスクールには絶対にしたくなかった。

「自分が本気で子どもにアプローチしていく、本気で接していくことにフォーカスしている。ちゃんといるぞ!って」と参加することにこだわった。

このアカデミーで馬渡が目指すもの。それはサッカーの技術面と人間的な成長。

「自分がどうなりたいのか。そのためにどうすればいいのか、どういった考え方を持てばいいのか。簡単に言えば、他人のせいにせず、環境のせいにせず、今ある環境の中で自分にベクトルを向けて、目標にむかって頑張れるか、その環境でチャンスや結果を掴み獲れるか。そうした繰り返しのなかで一喜一憂したり、時には他人のせいにしたくなることがあります。でもぐっと歯を食いしばって頑張らないといけないときがあります」

「よく『サッカー選手は好きなことができていいね』と言われます。でも好きなことで生活するためにみんな苦しいことをやってきました。時には嫌だなと思うこともやって、歯を食いしばってやってきた時間を耐え抜いたからこそ、いまがある。そうしたところをどんどん伝えたい」

この言葉に馬渡自身のこれまで貫かれたサッカー人生が投影されている。

東洋大を卒業したのち、加入したJ3鳥取を皮切りに金沢、徳島、広島、川崎、湘南、大宮、浦和とこれまで8クラブに在籍した。

自身の信念に従い、出した実績と結果の積み重ねでカテゴリーを飛び越えてきた。その説得力が馬渡は持ち合わせている。

では、その根本にあるのはなにか。

これは子どもたちに求めるものであり、気づいて欲しいこと。

自主性である。

「僕はプロになってから気が付き成長してきましたが、子どものうちから意識していたら、君たちがなりたいプロサッカー選手という職業になれる可能性が高まるんじゃないか、そうしたことを問いかけたいです。やらせるんじゃなくて、自主的にできるような環境を作りたいです。現役のサッカー選手に、サッカー選手になりたい子どもが「あーしなさい」「こーしなさい」と言われたら、その日はやるかもしれない。じゃあ、次の日、その次の日同じことをやるかと言えば、そうは必ずしもなりません。子どもが『なりたい自分』のために、自ら考え行動するような子どもを育成したい。そして、子どもがつまづいた時に『こうしたほうがいいんじゃない?』とアドバイスしてくれるのがいろいろな経験をしてきた現役プロ選手だとしたら、アドバイスできることはたくさんあるんじゃないか。そしてまた子どもは自分の見ていないところでも努力し始める」

「意欲的などんどん子どもたちを増やしていくことで、なりたい自分になるため努力するようになる。すると日常が変わって、結果に表れるようになる。そうした順番(サイクル)ができれば数ヶ月後、1年後、10年後はきっと違う景色が見えてきます。その積み重ねは、子どもが今なりたいサッカー選手や目指すものに近づける可能性が高くなるんじゃないか、そうした提案をしていきたいです」

馬渡はコーチとして、子どもの成長に気が付く瞬間がある。

「股関節の固い子がいて『股関節の可動域が出てないからストレッチやってみてよ』と伝えた翌週、劇的な変化に気が付くんです。言われたことをその日だけやったら、たいした進展はないと思います。この子、この1週間やったんだなっと笑」

こうした小さくても確かな成長を馬渡は見つめている。

※

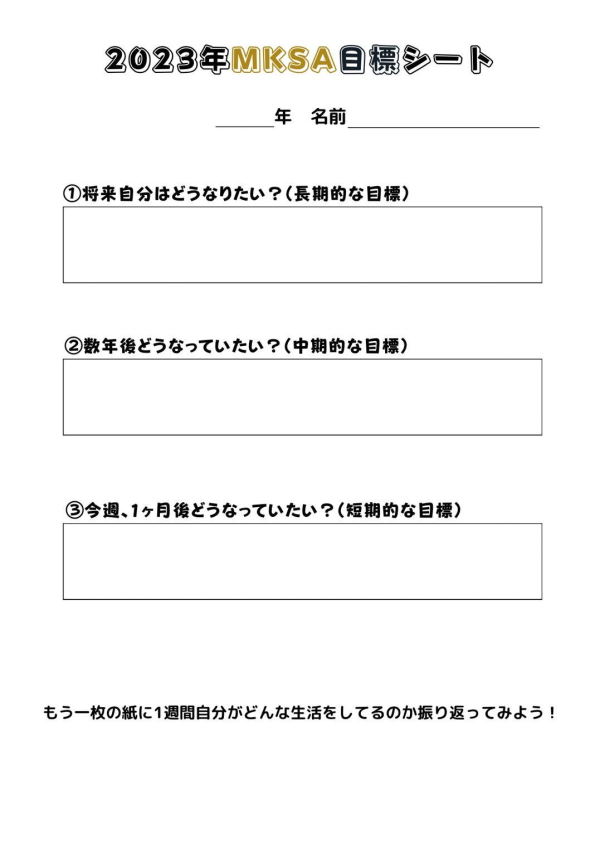

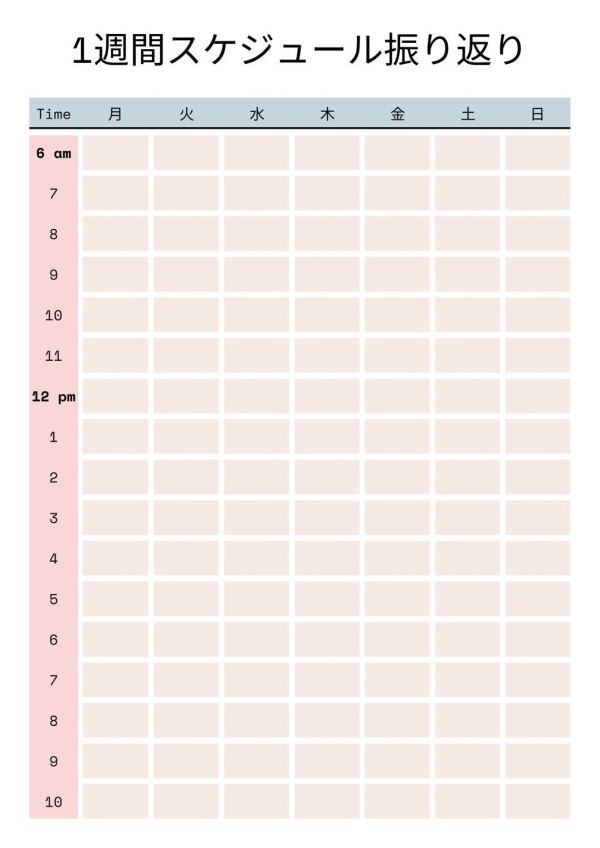

さてトレーニング後、馬渡が出した課題。それは長期・中期・短期に分けられた目標シート。

馬渡は子どもたちにこう伝えた。

「2023年の目標シートを一度書いてみよう。長期的な目標、それは恐らくみんな『プロサッカー選手』かな?中期の目標はプロサッカー選手になるために、高校卒業でプロになるのか、大学卒業でプロになるのか、そうだとしたらどういう高校、大学に進んで、どういう自分になってたいのか。短期であれば1週間後の試合でもいい、一年後の自分でもいい、中学進学までにでもいい。そこまでの目標を書いてみよう。

そしてもう一枚は1週間の自分のスケジュールを書いてみよう。小学校に通う時間はみんな通わないといけない、やらないといけないこと。残りの時間をどう使うかで君たちの一週間後、1ヶ月後、一年後、そして将来が変わるってことだ」

「そのためにどうやったサッカーをうまくなれるのか、これならいつでも教えてあげれる。僕はサッカー選手だから」

「別に将来の夢や目標がサッカー選手ではなくたっていい。今流行りのYouTuberだっていい。野球選手だって、医者だっていい。ただオレが伝えたいのはなりたい自分のために、どう考え、どう行動できるか」

自分はなになりたいのか。そのためになにをすればいいのか。

そう考え続け、乗り越えた馬渡の生き方の原点がこの目標シートにはある。

さて、9人の子どもたちは何を書いてくるのか・・・。

始まったばかりのアカデミー。

練習の合間、3人のコーチと9人の生徒たちと記念撮影を行った。数年後、Jクラブの下部組織、あるいは強豪校に進む子は出るのか。それとも別の分野に進むのか。

馬渡が身をもって示す自主性の大切さをどう受け止めるのか。

その本当の答えはずっと先の将来にあるかもしれない。

|

- 新着情報

歓喜に至るために 9月16日公開練習

2025/09/16

選手の顔が、駅に、PARCOの壁に、街に

2025/09/16

[ユース]第2種登録について聞く〜ユース・阿部勇樹監督

2025/09/15

[WE/レッズレディース]得点者の表情!PHOTOレポ

2025/09/15

[WE/レッズレディース]勝利に笑顔広がる!PHOTOレポ

2025/09/15

[WE/レッズレディース]節目を祝う!PHOTOレポ

2025/09/15

WEリーグ第6節・ちふれASエルフェン埼玉戦=選手コメント(櫻井)

2025/09/15

WEリーグ第6節・ちふれASエルフェン埼玉戦=選手コメント(高橋はな)

2025/09/15

WEリーグ第6節・ちふれASエルフェン埼玉戦=選手コメント(島田)

2025/09/15

WEリーグ第6節・ちふれASエルフェン埼玉戦=選手コメント(高塚)

2025/09/15